Eine Zeitreise durch die Geschichte

Scrollen Sie nach unten, bewegen Sie sich mit dem Cursor nach unten oder navigieren Sie über die interaktive Zeitleiste, um einen Einblick in die über 800-jährige Geschichte von Schloss Eckartsau zu erhalten.

Viel Vergnügen!

Die Anfänge

Die Geschichte von Schloss Eckartsau beginnt im 12. Jahrhundert, in der Epoche der Babenberger. Die ersten urkundlich belegten Herren von Eckartsau waren Rudmar und Heinrich. Damals war das Hochstift Regensburg Grundherr über das Gebiet, das sich am Südrand des fruchtbaren Marchfeldes erstreckt. Die Region war aufgrund ihrer strategischen Lage und ihres reichen Bodens schon früh ein beliebtes Siedlungsgebiet. Zum Schutz vor Angriffen feindlicher Nachbarvölker entstanden hier Wehrburgen, die später zu repräsentativen Schlossanlagen ausgebaut wurden. Eckartsau entwickelte sich aus einer mittelalterlichen Wasserburg, die am Rand eines von Altarmen durchzogenen Augebietes der Donau lag. Die Burg war von einem doppelten Wassergraben umgeben, der Zugang erfolgte über eine Holzbrücke.

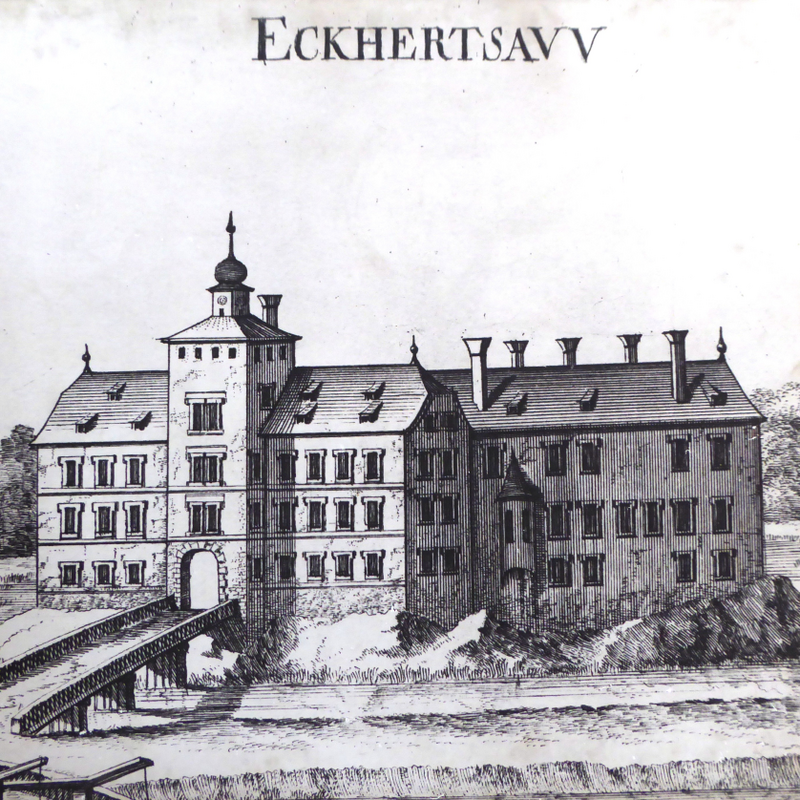

Das Wasserschloss

Auf einem Stich von Georg Matthäus Vischer aus dem Jahr 1672 ist Eckartsau als Wasserschloss mit erhöhtem Torturm dargestellt. Diese frühe Anlage ist heute baulich nicht mehr erkennbar, doch sie bildet das Fundament für die spätere Entwicklung des Schlosses zu einem barocken Prunkbau. Bis zum Tod Wilhelms von Eckartsau im Jahr 1507 blieb die Familie der Eckartsauer Lehensherr über die ursprüngliche Burganlage. Mit seinem Tod endete die Herrschaft der namensgebenden Familie, und das Schloss wechselte in rascher Folge zwischen verschiedenen Adelsgeschlechtern. Zunächst übernahmen die Volkenstorfer das Anwesen, gefolgt ab 1571 von den Freiherren von Teufel. Ab 1639 waren die Grafen Khuen-Belasy Besitzer, in den 1650er Jahren die Familie Loos, und schließlich ab 1659 die Familie Herberstein. Diese wechselnden Eigentümer spiegeln die politische und gesellschaftliche Dynamik der frühen Neuzeit wider, in der Besitz und Einfluss eng miteinander verknüpft waren.

Ein Juwel entsteht

Im Jahr 1720 erwarb der böhmische Hofkanzler Franz Ferdinand Graf Kinsky Schloss Eckartsau und leitete eine umfassende bauliche Neugestaltung ein. Die mittelalterlich geprägte Anlage mit Wehrcharakter sollte einem repräsentativen Wohn- und Repräsentationsschloss weichen, das dem Geschmack des Barockadels entsprach. Zwischen 1722 und 1732 wurde das Schloss unter der Leitung des kaiserlichen Maurermeisters Christian Alexander Oedtl umgebaut. Besonders der Westtrakt wurde vollständig neu errichtet und entsprach dem barocken Bautypus des „Corps de logis“ – einem Haupttrakt mit vorspringendem Mittelpavillon, lichtdurchflutetem Vestibül und einem prächtigen Festsaal im Obergeschoss. Die östlich gelegenen Flügel wurden dem neuen Haupttrakt architektonisch untergeordnet. Für die Planung zeichnete Joseph Emanuel Fischer von Erlach verantwortlich, Sohn des berühmten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Der neue Schlossbau verband Architektur, Bildhauerei und Malerei zu einer barocken Gesamtkunst. Der Festsaal, das Herzstück des Schlosses, wurde zur Bühne höfischer Pracht und Sinnesfreude. Noch heute lässt sich hier der Glanz dieser Epoche erahnen – ein Zeugnis für die kulturelle Blütezeit unter Graf Kinsky.

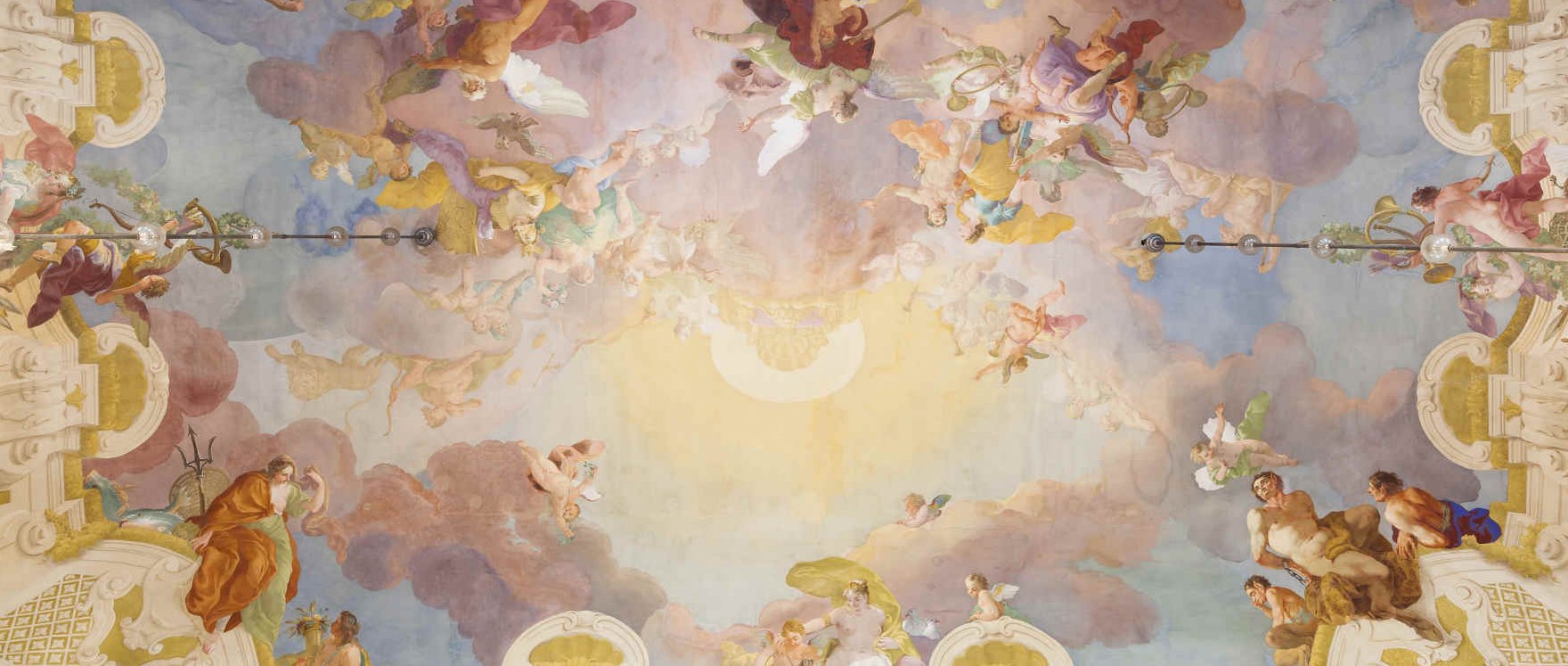

Jagd & Kunst

Mit dem Abschluss der Umbauten unter Graf Kinsky im Jahr 1732 erhielt Schloss Eckartsau nicht nur seine architektonische Gestalt, sondern auch ein kunsthistorisch bedeutendes Bildprogramm. Der barocke Festsaal wurde zum Zentrum eines mythologisch geprägten Gesamtkunstwerks, das die Jagd als zentrales Thema aufgriff. Die römische Göttin Diana, von den Griechen als Artemis verehrt, steht im Mittelpunkt der Deckenmalerei. Sie wird von ihrem Bruder Apoll zum Olymp begleitet, wo ein von Sonne und Mond umstrahlter Thronwagen auf sie wartet. Putti lassen Jagdhörner erschallen, und die Randzonen des Freskos greifen Motive der adeligen Jagdkultur auf. Die Skulpturen von Lorenzo Mattielli ergänzen das Bildprogramm: In einer Szene wird die Nymphe Daphne zur Bewahrung ihrer Keuschheit in einen Lorbeerbaum verwandelt, in einer anderen flieht Arethusa vor dem Flussgott Alpheus und wird zur Quelle. Diese Darstellungen spiegeln die barocke Verbindung von Natur, Mythos und Tugend wider. Diana, als Symbol für Reinheit und Stärke, war ein beliebtes Vorbild für adelige Frauen. Die Kunstwerke in Eckartsau zeigen, wie tief Mythologie und Jagd im Selbstverständnis des Barockadels verwurzelt waren.

Kaiserliche Jagdlust

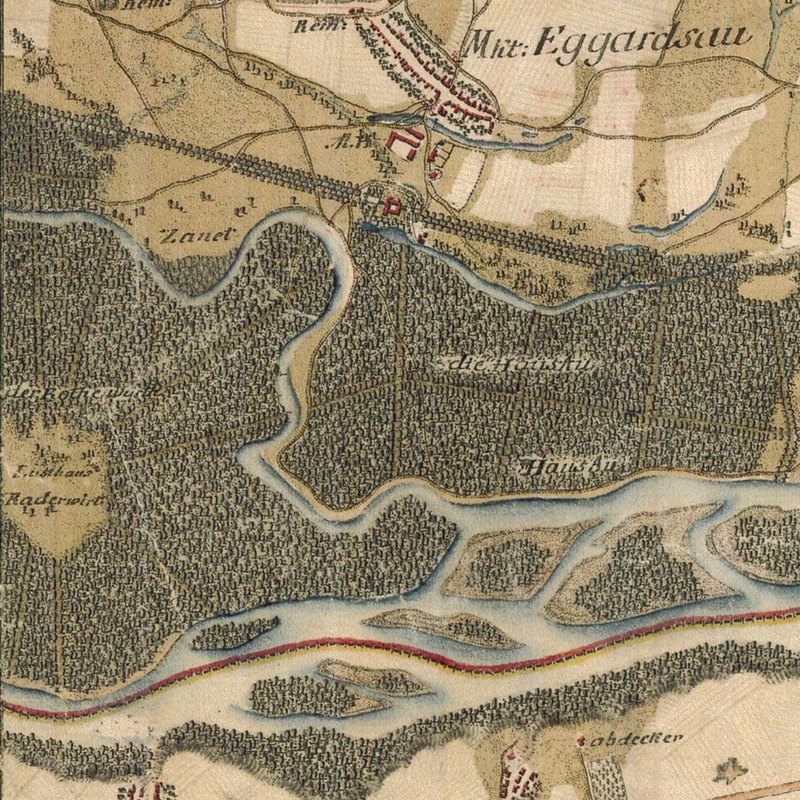

Nach dem Tod von Graf Kinsky im Jahr 1741 ging Schloss Eckartsau zunächst an seinen Bruder über. Zwischen 1749 und 1755 wurde es regelmäßig von Kaiser Franz I. Stephan besucht, dem Gemahl Maria Theresias. Besonders die Jagdveranstaltungen in den wildreichen Revieren rund um Eckartsau weckten das Interesse des Monarchen. Die Begeisterung für die Natur und das höfische Leben veranlasste ihn schließlich, das Schloss im Jahr 1760 käuflich zu erwerben. Zu dieser Zeit war der Wassergraben noch vollständig erhalten, und der Westflügel – bereits unter Kinsky prachtvoll ausgebaut – bildete das Herzstück der Anlage. Eine Vorstellung vom damaligen Erscheinungsbild vermittelt das Altarbild der Kirche in Eckartsau von 1762. Unter der Regentschaft von Franz Stephan und Maria Theresia wurde das Schloss weiter ausgebaut. Zwischen 1770 und 1774 leitete der Hofarchitekt Franz Anton Hillebrandt bauliche Veränderungen, wie aus den „Geheimen Kammerzahlamtsbüchern“ hervorgeht. Für die Bevölkerung des Marchfeldes war es ein besonderes Ereignis, wenn das kaiserliche Schiff aus Wien anlegte und die Kutsche mit dem Herrscherpaar die Lindenallee zum Schloss entlangfuhr.

Eine dunkle Zeit

Nach dem Tod Maria Theresias im Jahr 1780 blieb Schloss Eckartsau zwar im Besitz der Habsburger, doch es verlor zunehmend an Bedeutung. Für die Dauer einer ganzen Generation stand das Schloss leer und war dem Verfall preisgegeben. Die häufigen Überschwemmungen in der Region beschleunigten den baulichen Niedergang. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Bausubstanz so stark beschädigt, dass die beiden Obergeschoße des Ost- und Südtraktes in den 1820er Jahren abgetragen werden mussten. Der traurige Zustand des Schlosses veranlasste Kaiser Franz I., Enkel Maria Theresias, zu dem resignativen Ausspruch: „Ihr habt’s mir mein Eckartsau schön zug’richt!“ Auch die Donau veränderte sich: Ein historischer Plan zeigt ihren Verlauf zur Zeit Maria Theresias, als man noch mit dem Schiff nach Eckartsau reisen konnte. Mit der Regulierung der Donau im 19. Jahrhundert verschwand diese Verbindung.

Neues Leben

Erst unter Erzherzog Franz Ferdinand d’Este, dem österreichischen Thronfolger, erlebte Schloss Eckartsau eine neue Blüte. In den Jahren 1897/98 ließ er das Schloss nach Plänen des kaiserlichen Baurates Viktor Siedek zu einem komfortablen Landsitz umbauen. Dabei entstanden der heutige Ostflügel mit der markanten Einfahrt sowie der Südflügel. Franz Ferdinand war nicht nur Auftraggeber, sondern auch selbst gestalterisch tätig. Eine Anekdote berichtet, dass er den Architekten 1896 so lange in einem Zimmer einsperrte, bis die Pläne seinen Vorstellungen entsprachen. Der Thronfolger legte großen Wert auf Wohnlichkeit und technischen Fortschritt. So ließ er ein Badezimmer mit Einbauwanne und Dusche sowie eine Toilette mit Wasserspülung einbauen – damals ein Luxus. Besonders bemerkenswert war der Prototyp eines Staubsaugers der Marke „Atom“, der von zwei Bediensteten bedient werden musste. Auch eine gekrönte Banderole mit dem Schriftzug „Eckartsau“ wurde eingeführt, um die Zugehörigkeit von Gegenständen zum Schlossinventar zu kennzeichnen – ein frühes Beispiel für Branding.

Innovation

Um die Jahrhundertwende setzte Erzherzog Franz Ferdinand seine Modernisierungsmaßnahmen fort und brachte Schloss Eckartsau auf den neuesten Stand der Technik. Besonders die Elektrifizierung des Schlosses war ein Meilenstein. Obwohl die Umbauarbeiten bereits abgeschlossen waren, ließ der Thronfolger nachträglich elektrische Leitungen verlegen – mit größter Rücksicht auf die historische Substanz. In den Repräsentationsräumen wurden die Kabel vollständig unsichtbar verlegt, in den neu errichteten Wohnräumen größtenteils ebenfalls. Die historischen Luster aus dem 18. Jahrhundert wurden behutsam angepasst: Kerzenhalter wichen Glasschalen, in die kerzenförmige Glühbirnen eingesetzt wurden. Dies ermöglichte erstmals auch die Verwendung von textilen Blendschirmen, die das Licht sanft streuten. Eine solche Hängelampe aus der Zeit Franz Ferdinands befindet sich noch heute im Schreibzimmer. Die Umstellung von Kerzen und Petroleum auf elektrisches Licht war nicht nur ein Komfortgewinn, sondern auch Ausdruck des technischen Fortschritts, den Franz Ferdinand trotz seiner konservativen Haltung in vielen Bereichen begrüßte.

Jagdleidenschaft

Erzherzog Franz Ferdinand war auch ein leidenschaftlicher Jäger. Die Donau-Auen rund um Schloss Eckartsau boten ihm ideale Bedingungen für seine Passion. In einem Brief an seine Geliebte Sophie Chotek schrieb er: „Schoss heute einen kapitalen 12er, einen 10er, 5 Tiere und 2 Hasen. Wie du siehst, habe ich viel Waidmannsheil.“ Im Laufe seines Lebens soll Franz Ferdinand rund 275.000 Wildtiere erlegt haben – eine Zahl, die Zeitgenossen mit Bewunderung, heute jedoch mit kritischer Distanz betrachten. Ein Tableau mit Eichenlaubbruch erinnert bis heute an seinen zweitausendsten Hirsch, den er am 23. September 1902 auf der Wildpretwiese erlegte. Der sogenannte Waffengang im Schloss, geschmückt mit Jagdtrophäen und historischen Fotografien, dokumentiert diese Besessenheit. Darunter finden sich auch Erinnerungen an den Jagdaufenthalt von Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1908.

Kaiserliche Waidmänner

Im November 1908 wurde Schloss Eckartsau zum Schauplatz eines besonderen Treffens: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. besuchte Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand. Politisch stand Franz Ferdinand im Schatten des greisen Kaisers Franz Joseph I., doch in Eckartsau konnte er sich als Gastgeber eines kaiserlichen Jagdgipfels profilieren. Die gemeinsame Leidenschaft für die Jagd verband die beiden Monarchen. Die „Illustrierte Zeitschrift für Jagd, Fischerei und Schützenwesen – Waidmanns Heil“ berichtete ausführlich: Am 4. November traf Wilhelm II. in Siebenbrunn ein, wurde herzlich empfangen und per Automobil nach Eckartsau gebracht. Am folgenden Tag streckte der deutsche Kaiser 33 Hirsche, zwei Tiere und ein Kalb – darunter ein 16-Ender, mehrere 14- und 12-Ender. Für den Besuch wurde eigens ein Jagdzelt auf dem Wildbretgrund errichtet, in dem Wilhelm II. in „fröhlichster Laune“ Havanna-Zigarren rauchte und seine Post las. Franz Ferdinand nahm selbst nicht aktiv an der Jagd teil, sondern leitete sie vom Pferd aus und arrangierte alles, um seinem hohen Gast ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Eckartsau wurde so zum Ort höfischer Diplomatie – eingebettet in die Kulisse der Donau-Auen.

Der letzte Winter

Im November 1918, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, zog Kaiser Karl I. mit seiner Familie von Schönbrunn nach Schloss Eckartsau – in eine ungewisse Zukunft. Nur wenige Bedienstete begleiteten das Kaiserpaar, das große Teile seines Besitzes zurücklassen musste. Noch am Tag ihrer Ankunft wurde in Wien die Republik ausgerufen. In Eckartsau hoffte Karl auf eine politische Wende und korrespondierte mit dem Ausland. Doch der Alltag war geprägt von Mangel: Es fehlte an Seife, Kleidung konnten nicht so oft gewaschen werden, und der Stromgenerator konnte mangels Treibstoff kaum betrieben werden. Kerzen und Streichhölzer waren rar. Trotz der schwierigen Umstände fand der kleine Kronprinz Otto Freude beim Spielen im weitläufigen Schlosspark. In späteren Erinnerungen beschrieb er diese Zeit als „außergewöhnlich, aber dennoch sehr schön“. Spaziergänge, Kutschfahrten und die Nähe zur Natur prägten seine Kindheitstage. Doch die Spanische Grippe machte auch vor Eckartsau nicht halt: Der kleine Karl Ludwig erkrankte schwer, ebenso Kaiser Karl. Offizielle Besuche mussten ab Mitte Dezember ausgesetzt werden. Nur Zita blieb weitgehend verschont – oder verbarg ihren Zustand.

Reise ins Ungewisse

Der März 1919 markierte das endgültige Ende der Habsburgerherrschaft in Österreich – und Schloss Eckartsau wurde zum stillen Zeugen dieses historischen Umbruchs. Bereits am 13. November 1918, zwei Tage nach seiner Ankunft in Eckartsau, unterzeichnete Kaiser Karl I. eine Erklärung, in der er auf jede Beteiligung an der Regierung in Ungarn verzichtete. Dieses Dokument, das heute als Faksimile im Schloss zu sehen ist, war ein symbolischer Schritt, der den Zerfall der Doppelmonarchie besiegelte. Anfang Jänner 1919 reiste Staatskanzler Karl Renner überraschend aus Wien an, um den Kaiser zur Abdankung und Ausreise zu bewegen – doch Karl verweigerte das Gespräch. Wenig später entsandte Englands König Georg V. den britischen Offizier Colonel Edward Lisle Strutt zum Schutz der kaiserlichen Familie, aus Sorge vor einem Schicksal wie jenem der russischen Zarenfamilie. Am 23. März 1919 nahm die Familie ihr letztes Diner in Eckartsau ein und feierte einen Abschiedsgottesdienst in der Schlosskapelle. Mit einem kaiserlichen Sonderzug trat die kaiserliche Familie schlussendlich die Reise ins Exil an. Mit dem allmählichen Verschwinden des Zuges ging dir Herrschaft des Hauses Habsburg in Österreich unwiderruflich zu Ende.

Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg

Nach dem Ende der Monarchie begann für Schloss Eckartsau eine neue Ära. Die Republik Österreich übernahm das Anwesen, und am 3. April 1919 wurden die Eckartsauer Jagdgebiete dem sogenannten Kriegsgeschädigtenfonds zugesprochen. Ziel war es, Kriegsopfer zu unterstützen, doch die wirtschaftliche Lage der Zwischenkriegszeit und hohe Steuerlasten führten 1937 zur Auflösung der Stiftung. Die zur Linderung der Kleingeldnot Anfang der 1920er-Jahre von der Gemeinde ausgegebenen Kassenscheine zeigen - mit der Aufschrift “Kaiser Karl`s letzer Aufenthalt in Oesterreich” - Schloss Eckartsau als Wahrzeichen.

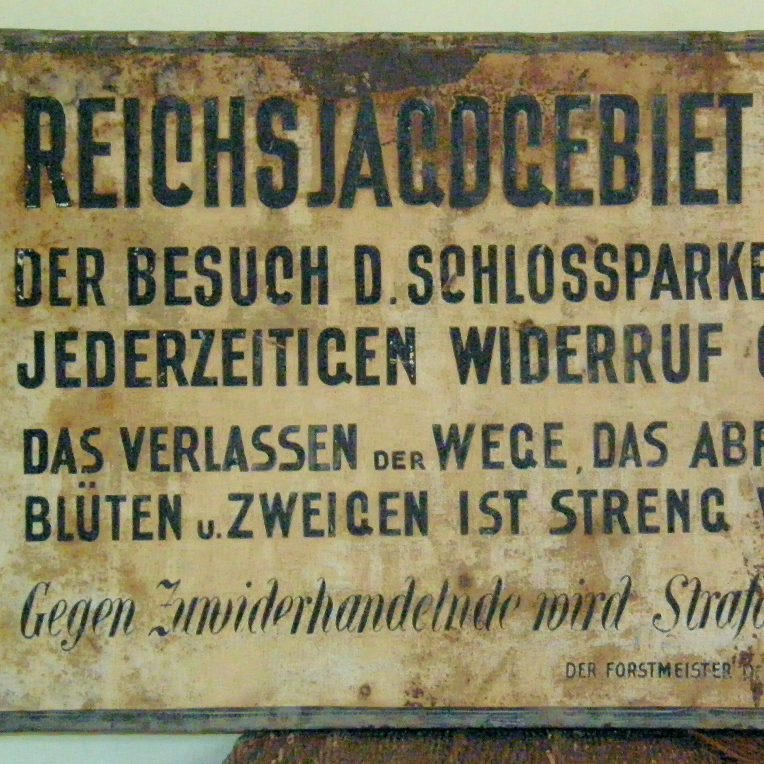

NS-Zeit

Mit dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 änderten sich die Verwaltungsstrukturen. Die Auwälder nördlich der Donau wurden zum Staatsjagdgebiet Lobau, das auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen war. Ab 1941 unterstand das Gebiet direkt Hermann Göring, der als Reichsforstmeister und Reichsjägermeister fungierte. Trotz dieser politischen Umbrüche blieb das historische Inventar des Schlosses weitgehend erhalten.

Eigentum der Republik

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Eckartsau Teil der sowjetischen Besatzungszone. Im Schloss richtete sich eine Kommandantur ein, doch größere Schäden blieben aus. Die Österreichischen Bundesforste übernahmen die Verwaltung und Betreuung des Schlosses und seiner Umgebung. Als die Besatzung 1955 endete, war das Gebäude bautechnisch stark beschädigt. In den folgenden Jahrzehnten wurde es schrittweise restauriert. In den letzten Jahren investierten die Bundesforste über 4 Millionen Euro in die Renovierung. Dabei wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Das historische Erbe sollte bewahrt, die Substanz erhalten und das Schloss als Veranstaltungsort behutsam weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die kulturelle Bedeutung von Schloss Eckartsau zu sichern und gleichzeitig neue Formen der Nutzung zu ermöglichen – etwa für Hochzeiten, Konzerte, Ausstellungen und als Zentrum des Nationalparks Donau-Auen.

Der Nationalpark Donau-Auen

Die Aubesetzung 1984 in der Stopfenreuther Au markierte den Beginn einer historischen Wende: Der geplante Kraftwerksbau wurde gestoppt, und 1996 entstand der Nationalpark Donau-Auen – ein Schutzgebiet für eine der letzten großen unverbauten Flussauen Mitteleuropas. Schloss Eckartsau, einst kaiserlicher Rückzugsort, wurde zum Sitz des Nationalparkbetriebs Donau-Auen. Die Österreichischen Bundesforste, größte Grundeigentümer im Nationalpark, übernehmen seither zentrale Aufgaben: Sie betreuen Wald-, Wiesen- und Gewässerflächen und gestalten den Schlosspark als ökologisch wertvollen Landschaftsgarten. Dieser dient heute als Ausgangspunkt für Führungen und Bildungsangebote.

Gegenwart

Schloss Eckartsau ist heute ein lebendiger Ort der Begegnung, eingebettet in die Natur des Nationalparks Donau-Auen. Die barocken Prunkräume, allen voran der Festsaal, bieten einen stilvollen Rahmen für Konzerte, Ausstellungen, Hochzeiten und Firmenfeiern. Als Sitz des Nationalparkbetriebs Donau-Auen ist das Schloss zugleich Zentrum für Umweltbildung und Naturvermittlung. Die historischen Wohnräume von Franz Ferdinand und Kaiser Karl I. sind im Rahmen von Führungen zugänglich. Die interaktive Ausstellung WILD°WECHSEL erzählt die Geschichte der Aulandschaft vom kaiserlichen Jagdgebiet zum Schutzraum für Artenvielfalt. Der Schlosspark und der Naturspielplatz sind ganzjährig frei zugänglich und laden zum Verweilen ein. Die Österreichischen Bundesforste betreuen das Areal und bieten Programme wie die Hightech-Naturprogramme des SPÄHIKELs an. So verbindet sich in Eckartsau Natur- und Kulturerbe zu einem lebendigen Ort, an dem Geschichte, Nachhaltigkeit und Naturschutz in Einklang stehen.